6.18买的一本新书《表象与本质》,很大的部头,拿在手里沉甸甸的。利用下班的片断时间,竟也读得差不多了。记得上一次看侯世达的著作《集异壁》很是吃力,虽然是仿苏格拉底对话形式的谈话录,但谈论的话题涉及到数理逻辑,集合论、人工智能、计算机工作机制等方面,最终我还是选择了束之高阁。而这本《表象与本质》的写作风格却大为不同,文笔流畅,书中的例证也都选取日常生活的经验实例,通俗易通。总结起来,这本书表达了几个核心观点:

1、作类比和范畴化是思维的核心和动力;

2、表象是通向本质的必经之路,范畴库是一个人感知世界的过滤器和媒介;

3、语言是一个民族生存体验的结晶,不同文化的概念空间差异较大;

4、概念会成为一个人的内在部分,影响着他的感受和决策。

书的内容很宽泛,计划写一些文章总结一下心得,先谈谈概念空间。

提起概念,我脑海里最先泛起的是康德的名言“概念无直观则空,直观无概念则盲”。诚然,概念是思维启动的引擎,思维只有在概念空间里面才能翩翩起舞。当然,康德谈论的概念是纯粹知性概念,是可以作用在任何一个对象上知性范畴,量、质、关系、模态,知性亟着十二个先天范畴去整理感官经验的杂多,去统摄现象,一个能思的主体只要进行思考,这些知性概念就会潜入进来。

侯世达在书中不是谈论这些纯粹思维的逻辑概念,而是对象的概念,是存在论意义上的概念。概念若作为一个研究对象,当属逻辑学的范畴,概念、判断、推理,从亚里士多德时代起始,这样的学科归类似乎都没变过。逻辑学讲究概念的严谨性,讲究属种差定义,讲究概念的内涵和外延,排斥不确定的东西,减少歧义。在逻辑学中,概念似乎是一种具有明确层次结构的系统,一个具有清晰边界的集合。思维具有确定的起点,这无疑是很好的愿景,但从逻辑学伊始,这种美好的愿景似乎只在数学里才得以实现。现实世界是变动不居的,人对对象的认识也是不断深入的,在没有逻辑学基因的东方文化里,我们的思维似乎也得以正常表达,对世界的认识以及我们的思想文化也没受太大影响。所以逻辑学严格来说应划到数学的子集里,一个对思维有所反思的人,就不应该坚持这样的原则,我们思维应完全遵守逻辑学的窠臼。我们的思维严格来说是一种脑活动,是一种生化机制。我们通常说一个人逻辑思维很好,大抵指的是他的思维具有连贯性、完整性、条理性,对客观事物的联系、转化规律把握的很好,并不是逻辑学意义上的“逻辑”。

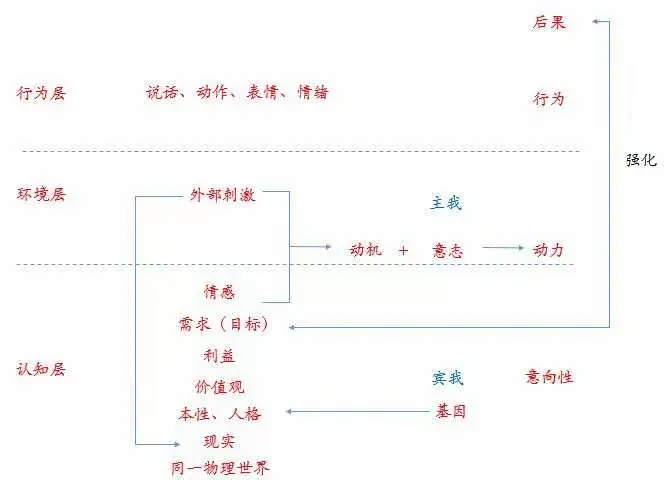

那么逻辑学的概念不能作为思维研究的起点,只能往前追溯,概念是怎样发生的?大脑在形成概念的前一刻到底是什么?答案是表象。表象是心理学研究的范畴,感觉、知觉、表象。物理世界的实体,无论是通过视觉、触觉、嗅觉,最后都会经过知觉的整合,最终在大脑里形成表象,表象可以脱离实体。即使对象不在眼前,我也能在头脑当中进行勾勒。表象是经过了抽象,过滤了无关细节的,当相同的表象积累到一定量,并具有共同的形式,大脑一跃会形成一个概念去指称它,那么当下次在面对相同的经验现象时,我们不必形成多个表象,而是用已有的概念去标记它、辨识它,这是一种低能耗、低存储的机制,似乎有着进化论上的意义。“一朝被蛇咬、十年怕井绳”、“同是天涯沦落人”,这些抽象出来的语句,实际上表达的是一个概念范畴。不同的情景,我们都可以用同样的语句去表达它,实质上是我们发现了不同情景下所共有的本质或结构。“一朝被蛇咬、十年怕井绳”代表的是曾经被伤害过,后来发现类似的情景都会产生害怕、担忧的一种心理状态。

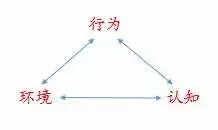

那么问题来了,不同人的表象能力是不同的,一个民族文化如何共有一套概念。这里就涉及到概念的原型,类如提到杯子这个概念,不同的人脑子里表象出来的杯子形状肯定略有差异,但杯子的关键结构肯定是一样的,有一定容积,可以存放其他物质的,有一个半封闭的空间,若把这个形象具象化,让大家画出来,再整合,这个杯子的原型就会出来。这个原型就是最能代表杯子这个概念的表象,当我们面对一个高脚的杯子或者一个宽口径的杯子,我们都会将之与那个原型比对,从而决定它是否杯子这个概念。从这里我们就可以窥探出我们思维的本质,我们在经历一个表象过后,面对下一个相似的表象,我们大脑会启动类比机制,这个类比能跳动,肯定是发现了相似的本质或结构,当表象积累到一定量,就形成了概念,这就是人脑的一种范畴化机制。而同时,我们在面对新经验,就会拿当前的情景和已存储的概念原型做类比,如果相同,我们就将概念作用于它,同时我们之前积累的关于概念的知识,都可以帮助我们在新情景中用于推理。这就是人脑的一种类比机制。类比和范畴化是一体两面的,人在经验世界中的表象不断丰富,原有概念的意义就瓦解、深化,旧概念提供了新概念成长的基础,同时新概念不断丰富旧概念的内容。概念转换就是这样一个自我生长、自我丰富的过程。

不同民族的面对的经验世界是不相同的,所以会形成不同的范畴,例如中文里面会说打篮球、弹钢琴,踢足球,而英文就一个plan搞定,这大抵就是不同民族表象世界的差异。若把概念看成空间的一个点,那么不同民族与生存相关的经验肯定会共有一套概念体系,例如爸爸、妈妈、爷爷等,但那些与生存不相关的,必定处于概念空间的边缘。我们从出生就共享了我们本民族智慧的结晶,先民已经将他们的生存体验封存在一个又一个概念中,这些概念滋养着我们,概括整理了我们的经验世界,所以说,我们的思维是浸泡在文化里面的。同时,往小了的说,每个人是有属于他自己的概念空间的,这个概念空间就是他的精神世界,难怪黑格尔说,同一个概念,从一个饱经沧桑的老人和一个青年口中说出来的意味是不同的。什么原因?概念的原型不同,老人的概念里包含了众多表象,囊括了不同表象的本质,使得他能快速区分一些细节,而青年表象单一,有时候甚至辨认不出。认知或思维,从简单的说就是下判断,就是拿新东西和已有的框框作类比,同一个现象,不同人会形成不同概念,这也是人们互相误解的源头,同时也是专家和新手的关键区别。有着丰富概念的人,能迅速抓住现象的关键,撇开一些细节,往往能抓住关键,同时他能在不同概念之间来回切换,已有概念之间的联系,能很好的帮助他进行推理、判断。从这个层面上说,人就是行动的概念空间。精神世界的成长就是概念空间的成长。

作类比、范畴化是思维的核心机制,概念凝固着一个人的生存体验,影响着他的思考和决策,甚至是他自身的一部分,就像他明亮的双眼一样。

2019.07.18