工作久了过后,会逐渐习惯一种状态,这种状态可以称为“不安的舒适区”,之所以这么指称,是因为舒适区中的人们,行为习惯、价值观、理念、思维模式逐渐趋于稳定,有种舒适感或者掌控感,具体表现为工作久了可以游刃有余,但这种舒适感又是极度不安的,我想这个时代背景下,大家对外部环境的变化之快都有着切身体会,于是舒适区的人们心理上又是不安的,很矛盾却也很辩证,但想走出舒适区,好像总受到一股拉力拖拽,除非借助外力或者自身毅力,否则很难逃脱出去。这是一个关于“身与心”的矛盾话题。

似乎在反思之前,必须对“自我”做一番剖析,如果我们掌握了自我的构成部分,自我的形成机制,然后切断其中部分组成和构成关系,就可以达到对自我的改变,这是一个很容易想到的方法。

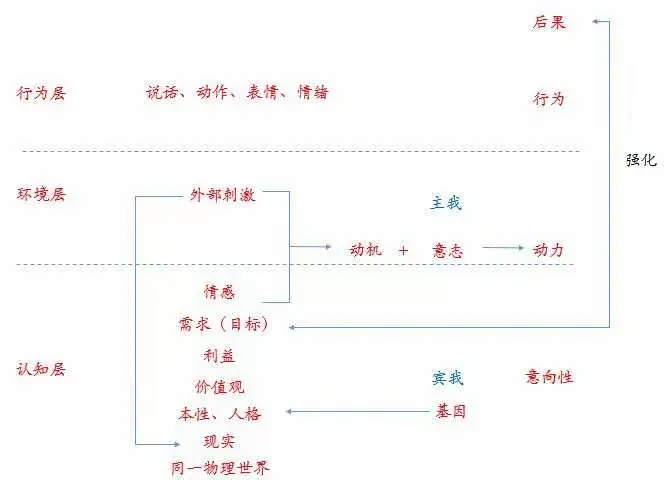

“自我”是一个心理学不曾深入踏入的领地,毕竟人的主体性、无上感是不喜欢将自我作为对象进行分析的。这里我引用詹姆斯的分析结论,将“自我”分为主我和宾我两部分,主我是指正在思维、感受的意识,主要功能是能做出意志行为,宾我是我实际是一个什么样的人,以及我对我是什么样的人的一种看法,宾我会影响我们感知世界的方式,进而影响我们的行为。无论是主我、还是宾我,其结果总是指向行为,两者联动起来就形成了人的“态”,“态”是时点上的行为。从这个分析结论出发,要改变自我,一是改变意志,二是弄清楚认知到行为的生成机制。

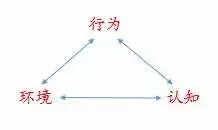

说到行为的产生,自然想到行为主义的刺激反应论,但这过于简单,人并不是机械的反应体。环境的刺激是一部分,但人对刺激的认知同样影响着感受及行为。这里引用一下班拉杜的三位一体交互决定论,行为、环境、认知三者互为因果,形成系统。图示如下:

分析至此,自我的构成元素及关系,行为的触发机制从这张逻辑关系图中可以大致明晰。故要改变自我,得从三方面下手:

一是,改变外部刺激,这就是《行为改变技术》中的做法,改变强化物、刺激物的作用次数,作用频度,进而让人对刺激物钝化、无感,行为消失以致改变。孟母三迁的道理就在这里。

二是,改变宾我中的价值观部分,基因无法改变,本性和人格实在难以下手,那就只有入手价值观。价值观也即理念,做事和行动得先端正理念,理念的不同直接导致需求和动机的差异。理念可以从书中来,从他人的思想来,也可以自己顿悟出来,所以这就要求我们读万卷书、行万里路、观世事万象、悟人世沧桑。

三是,增强主体意志,意志是耐力,很多事成与不成就在于最后一口气。有需求、有错动而没有意志也白搭,就像我们经常给自己定了一些目标,也知道目标没完成的利害关系,但意志就是不给力。那阻拦意志的是什么,是肉体。意志是有上限的,憋气能憋多久,承重能承多重,都需要意志参与,但总会在逼近肉体极限时泄气。但意志是可以提升的,提升的方法就是锻炼身体,适当的折磨肉体,使其具有更强的韧性,是有必要的。坚持长跑、运动都是很好的锻炼意志的方法。

综上所述,修正理念、锻炼身体是自我提升的必由之路。

2019.12.11

没有评论:

发表评论